令和6年伊達政宗公 389遠忌法要栞 伊達家墓域の変遷

2024.05.24

伊達家墓域の変遷

■臨済宗から黄檗宗 そして神道へ

病を押して、最後の参勤のため江戸へと向かった政宗公は、寛永13年5月24日早朝に江戸の桜田屋敷にて、70年の生涯を閉じました。

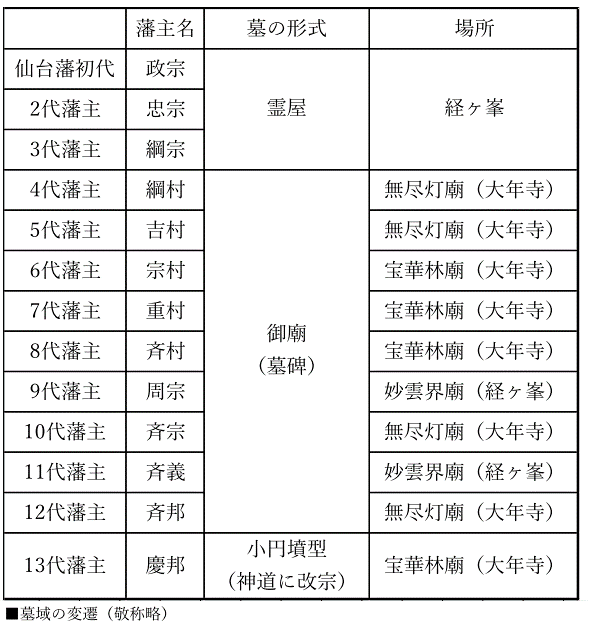

戒名は瑞巌寺殿貞山禅利大居士、菩提寺は臨済宗妙心寺派の松島瑞巌寺です。政宗公の霊屋 瑞鳳殿は、経ヶ峯の地に建立され、香華院として瑞鳳寺が造営されました。その後、2代忠宗公・3代綱宗公の霊屋も経ヶ峯の地に建立されました。

4代藩主綱村公は、黄檗宗に帰依し、元禄10年に大年寺を建立。伊達家の菩提寺としました。3代までとは異なり、御廟は石製の墓碑で元々は覆屋が建てられていました。9代・11代藩主を除く、4代藩主綱村公から13代慶邦公までは大年寺に埋葬されています。

また、13代藩主慶邦公は、伊達家は神道に改宗し、これにより、墓碑も石製から小円墳型へと変わっています。

瑞鳳殿をはじめとする三霊屋についても神道での祭祀に変わることになりましたが、明治28年には、墓所に限り仏式に戻すことを許されたため、旧来の祭祀に復しています。

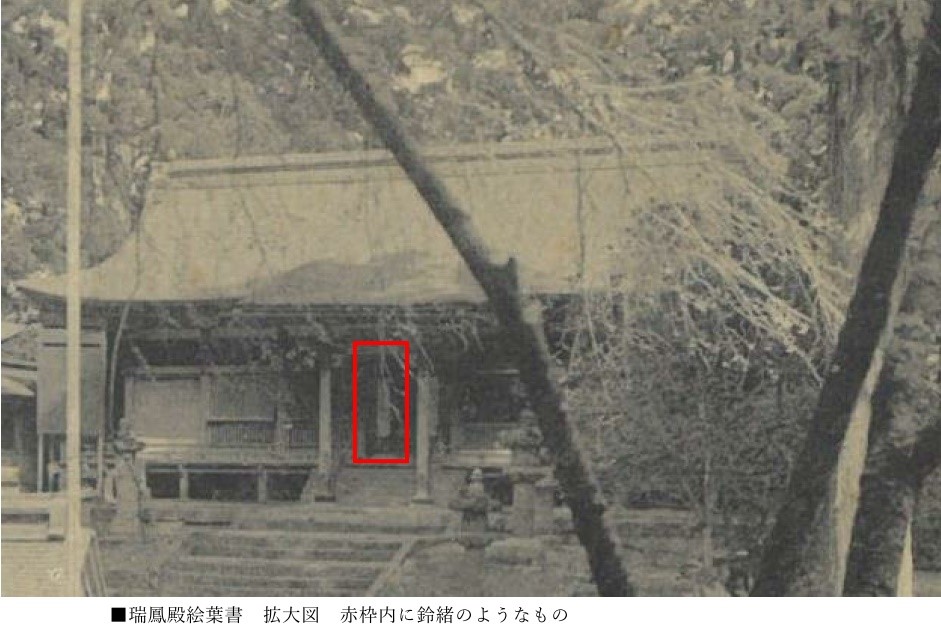

2枚の瑞鳳殿の境内の写真をご紹介します。これらは、神道式時代と考えられる境内の写真です。

まずは、拝殿の写真。これは、絵葉書として販売されていたもので、拝殿の赤枠内には、神社で目にする鈴を鳴らすための綱【鈴緒】のようなものが見られます。

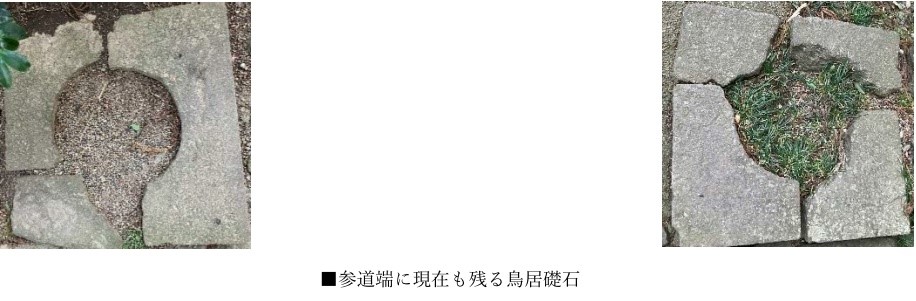

次の写真は、樹皮がついたままの木製の神明系鳥居。

表の参道を登り頂上の場所にありました(現在の観覧券売場付近)。現在も残る礎石から推測すると柱の直径が50センチあります。高さもあり、大変大きな鳥居であったのではないでしょうか。

鳥居の横材 笠木は、樹木の太さを活かした力強い形式となっています。

■政宗公、江戸から

仙台への最後の旅路

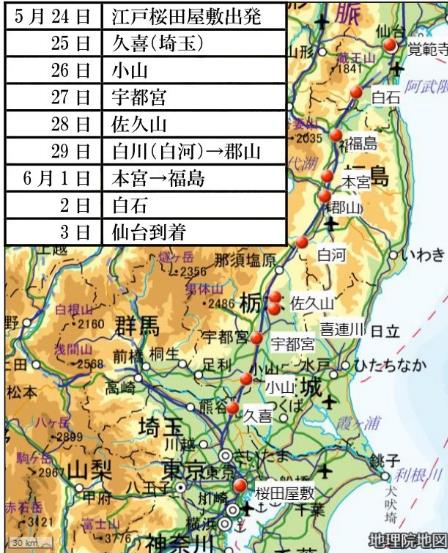

寛永13年5月24日早朝に亡くなった政宗公。棺を御乗物に入れ、当日(24日)午後8時に江戸を出発。仙台には6月3日に到着します。その道中には、政宗公の死を悼む人々の姿が刻まれています。伊達家の公式記録である『伊達治家記録』や『伊達政宗言行録』から振り返ります。

【5月25日 久喜鷹場・古河にて】

徳川家康から拝領した鷹場のある久喜(埼玉県)に夜立ち寄る。人々が道のほとりにひれ伏し泣き悲しむ姿は誠に奇特である。堀橋細道には筵・畳・板戸を敷いて、路地をたちまち作り広げ御乗物を通した。

【26日夜 小山へ】

【27日宇都宮から喜連川宿へ】

宇都宮において、足軽が辻ごとに警護。霊柩は、喜連川宿に立ち寄る。領主左兵衛の使者が焼香する。領主、今夜自ら政宗公のために読経された。

【28日佐久山】

佐久山には福原淡路守殿、太田原宿では、大田原備前守、鍋掛宿では大関土佐守殿、出迎えられ、御柩の前にて拝せらる。晩には霊柩は芦野宿立ち寄る。領主の芦野民部、宿にて焼香と御馳走あり。

【29日白川(白河)】

矢吹・須賀川では、いわき・三春の者と共に至りて馳せ集う。昔の御恩を話して、御供のものに馳走する。霊柩は郡山に立ち寄る。

【6月1日本宮、安積、二本松八丁目】

男女ともに酒掃(そうじ)して拝み奉る。伏拝の坂下にも福島町のもの大勢出迎える。霊柩は福島駅に立ち寄る。

【2日福島から白石城】

昨夜福島町及び梁川あたりに住むものたちが、譜代旧君の御供もこの度許し、御国境までは駕籠をかつぎ奉りたき由、頼りにのぞみ申すに因みて、その志に任す。検断、名主をはじめ大勢かわるがわる担ぎ奉る。霊柩は白石城に立ち寄る。

【3日仙台】

覚範寺に到着。

ご遺骸御束帯石櫃につめ、陸奥の国宮城郡仙台城巽(南東)の経ヶ峯に葬る。

記録では、水銀・石灰・塩を棺に納められたと書いてありますが、昭和49年の瑞鳳殿発掘では、水銀・塩は検出されず石灰が発見されたのみでした。政宗公は生涯、12回(12往復)の参勤交代を行いました。政宗公の死は仙台藩のみならず、多くの人々に影響を与えたことがわかります。

参考文献

「伊達治家記録四」

「木村右衛門覚書 伊達政宗言行録」

「旅の家つと第一八」国立国会図書館蔵

「伊達政宗の墓とその遺品」

「仙台市文化財調査報告書 経ヶ峯」